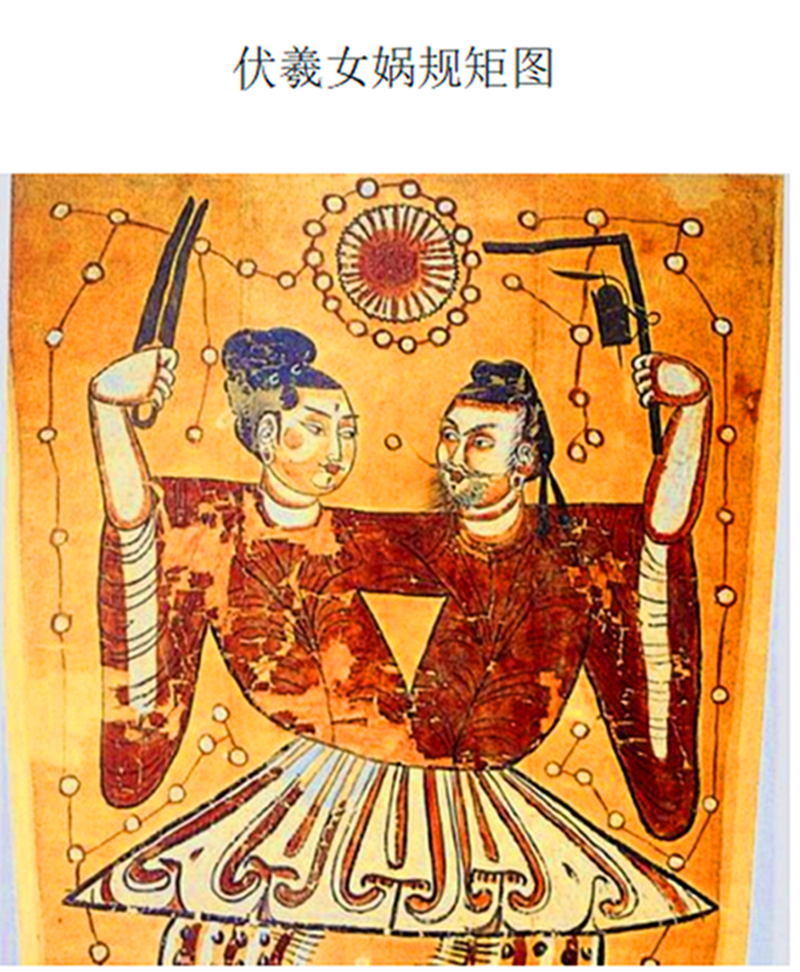

伏羲左手执矩、女娲右手持规。以规画圆、以矩画方,规矩所以定方圆也。他们手中的规和矩既是生产工具,又是最早的计量器具。规矩决定宇宙之方圆,启迪人类权衡轻重之智慧,是社会秩序的象征。

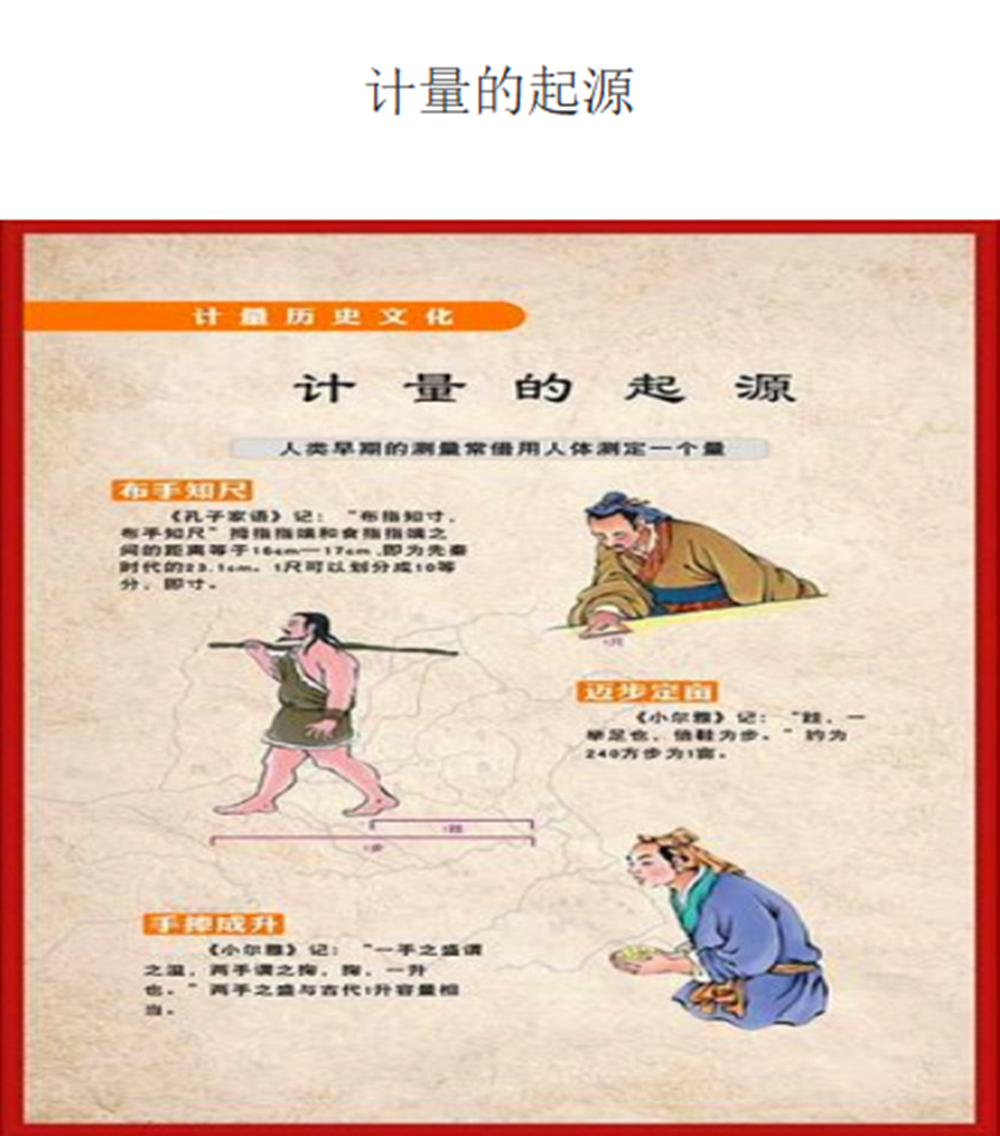

布手知尺

《孔子家语》记:“布指知寸,布手知尺”拇指指端和食指指端之间的距离为1尺,折合现代的长度约为16~17cm。1尺可以划分成10等分,即寸。

迈步定亩

《小尔雅》记:“跬,一举足也,倍跬为步”约240方步为1亩。

手捧成升

《小尔雅》记:“一手之盛谓之溢,两手谓之掬,掬,以一升也。”两手之盛与古代1升容量相当。

公元前221年,秦始皇统一全国后,颁诏书统一度量衡。

统一度量衡诏书全文如下:

“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹歉疑者,皆明壹之。”

统一度量衡与统一文字、统一货币等并称。只有保证度量衡单位量值统一、准确、可靠,才能保证货币、车轨、田亩、兵器的规格、尺寸、重量等的统一。

秦统一度量衡的各种措施,对其后两千多年封建社会度量衡制度产生了极其深远的影响,此后历代王朝都要考校度量衡制度,颁发新标准器,作为巩固国家政权的一项重要措施。

西汉末年,在著名律历学家刘歆的主持下,完成了中国历史上规模最大的一次度量衡制度改革,建立了我国古代最系统、最权威的度量衡学说,监制了一批度量衡标准器。这些标准器至今仍有传世,其中最有名的就是新莽嘉量。

新莽嘉量为西汉末年王莽即位时(公元9年)所颁发的度量衡标准器。全器包括了龠、合、升、斗、斛五个容量,与《汉书·律历志》记载相对照,不仅可以详尽地了解汉代的容量制度,而且通过对器物铭文的研究和测量,还可以得出度、量、衡三者的单位量值。1尺合23.1厘米,1升容200毫升,1斤重226.7克。

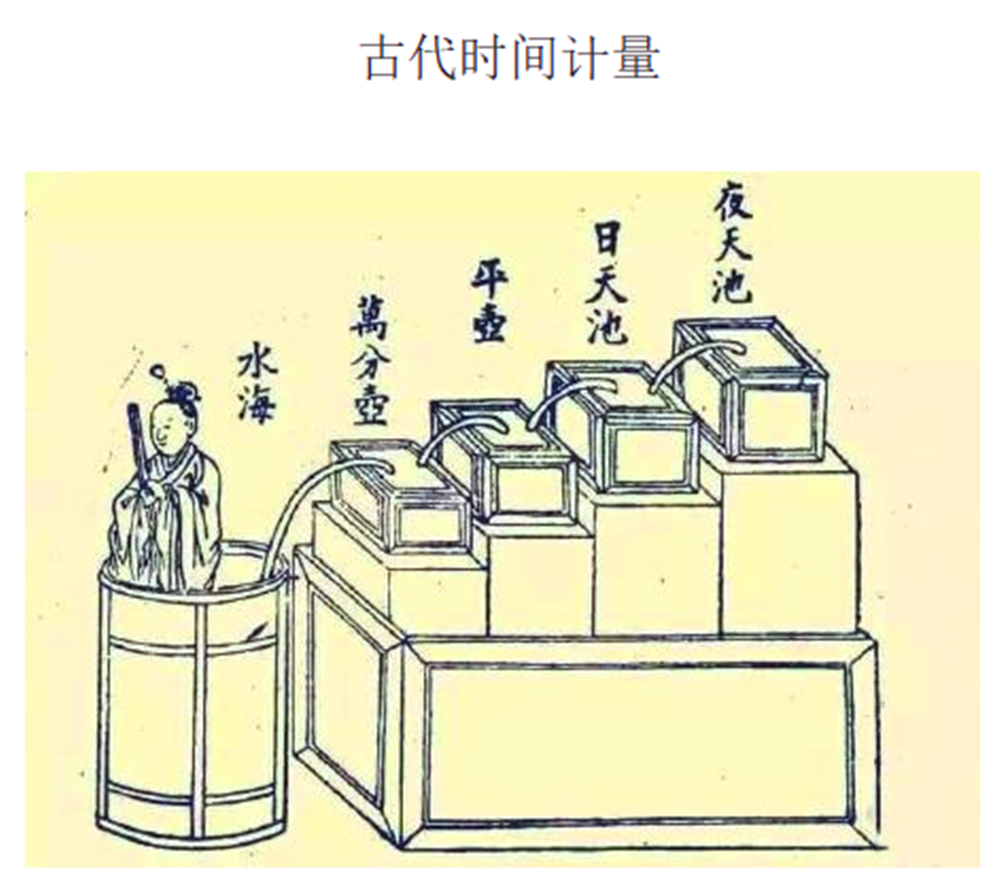

漏刻是古代重要的计时工具,早在史前时期开始萌生,至西周时期已成为制度,并设有专门管理漏刻的官吏——挈壶氏。

漏刻以百刻分昼夜(1刻约为14.4分钟),冬至漏刻40刻、夜漏60刻,夏至昼漏60刻、夜漏40刻,春秋各50刻。

日晷是人类古代利用日影测得时刻的一种计时仪器,其原理是利用太阳的投影方向来测定并划分时刻,通常由晷针和晷面组成。晷针垂直地穿过圆盘中心,起着圭表中立杆的作用,晷面有刻度,标志着相应时辰。

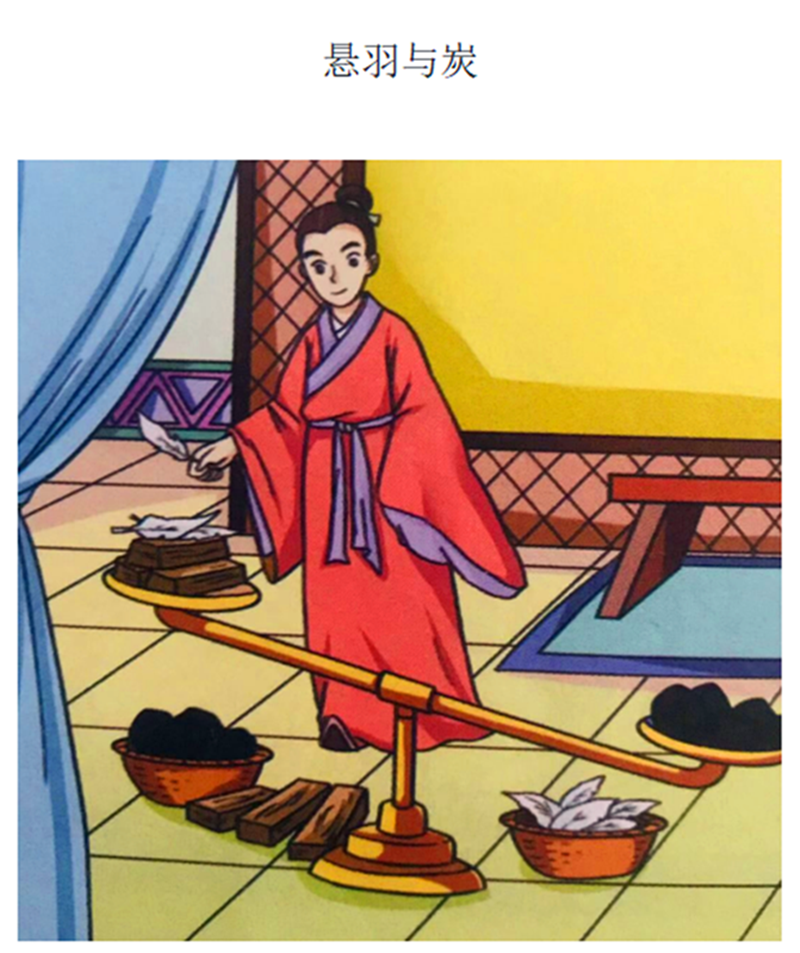

《淮南子 说山训》记:“悬羽与炭,而知燥湿之气”。可知汉代将原本等重的干燥木炭和石头分别悬于天平两端,木炭因吸收空气中的湿气而变重,通过增加羽毛的数量使天平平衡,成为最早的测湿器。

从秦始皇统一度量衡,到新中国成立之初,我国一直沿用一斤十六两的衡制。提起十六两秤,人们或许听说过半斤八两,但知道十六两秤秤星寓意的可能很少。

相传十六两秤的秤星,每一两代表一颗星星,它们是:北斗七星、南斗六星、再加上福禄寿三星、共十六颗。将这十六颗星嵌在秤杆上,必须用白色或黄色,不能用黑色,隐喻做买卖要心地纯洁,不能黑心。倘若缺斤短两,少一两损福,少二两伤禄,少三两折寿。十六两秤虽然已进入博物馆,但它所含的诚信经商、公平买卖的寓意,于今天仍有积极的意义。